はじめに

この記事はこのブログの軸になるものです。このブログは読者が勉強ができるようになることを目的として作りました。なのでこの記事では勉強ができるようになる方法について書こうと思います。ここで出てくる「勉強力の論理構造」は心理学・学習科学・行動科学に基づく「構造・理論の全体像」であり、抽象的な再現性と拡張性を最大限に重視したフレームです。この記事はこのブログの軸になる記事なので、すごく長いですが、ざっとでいいので全体像を観てもらえると嬉しいです。

勉強ができるとは

このブログの「勉強ができる」とは、正しい考え方とやる気を持ち、自分の理解度・進捗・方法を客観的に認識しながら、効果的な技術を適切に選び、習慣化と環境整備によって、学びを自律的に回し続けられる状態です。

↓ 勉強ができるようになることのメリットと難しさについて知りたい方は下の記事をお読みください。

↓ 勉強ができない理由について知りたい方は下の記事をお読みください。

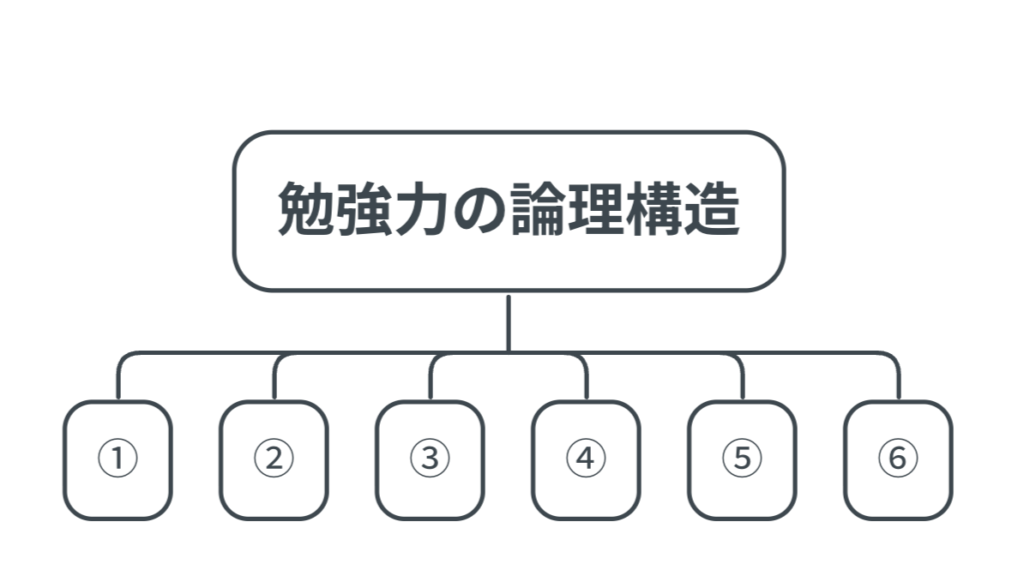

勉強ができるようになる方法の全体像

① Belief System (信念・価値観)

② Motivation System(動機・目標設計)

③ Cognition System (認知・メタ認知)

④ Technique System (学習技術)

⑤ Behavior System (行動・習慣)

⑥ Environment System(環境設計)

これらの6つのシステムをそれぞれ最適化することが、勉強ができるようになる方法です。

6システムの説明が部分的に被っているように見えて分かりにくいかもしれないので、それぞれの分野が役割的に重複しないように整理しました。

① Belief System(信念・前提構造)

目的:学習の前提としての「自分観・学習観」を最適化できるようになる

理論基盤:成長マインドセット(C.ドゥエック)、自己効力感(Bandura)

- 位置づけ:勉強の「土台」になる考え方や前提

- 範囲:自分観・学習観(能力観、自己効力感、成長マインドセット)

- 排他性:ここでは「目的意識や動機付け」には触れず、あくまで「できる/できないの捉え方」に限定。

- 能力観 (能力は固定か成長か)

- 自己観 (自分をどう捉えるか)

- 学習観 (学習とは何か)

- 時間観 (成長・成果の時間軸)

- 失敗観 (間違い・挫折の解釈)

- 他者観 (比較・評価の意味づけ)

② Motivation System(動機・目標設計)

目的:持続的な学習を駆動する「内的エネルギー源」(やる気)の設計ができるようになる

理論基盤:自己決定理論(Deci & Ryan)、目標設定理論(Locke)

- 位置づけ:勉強を「始め、続ける理由」

- 範囲:目標設定(SMART, 短中長期)、内発的動機、意味づけ

- 排他性:「信念」とは違い、ここでは「何のためにやるのか」「どう達成するのか」を設計することに集中。

- 動機の源泉 (学習を推進する「動機の種類」を明確化する)

- 目標の階層設計 (抽象度の異なる目標を「構造化」して整合性を持たせる)

- 意味づけ・価値統合 (目標と自分の価値観を結びつけ、持続力を高める)

- 維持・強化の仕組み (モチベーションを途切れさせず維持する工夫)

- 動機のリスク管理 (動機低下・挫折を予防・リカバリする)

③ Cognition System(認知・メタ認知)

目的:自分の理解度・進捗・戦略を客観的に認識・調整できるようになる

理論基盤:メタ認知理論(Flavell)、セルフモニタリング研究

- 位置づけ:自分の学習状態を「モニタリング・評価」する仕組み

- 範囲:理解度チェック、学習ログ、戦略の切り替え

- 排他性:ここでは「具体的な学習法」には入らず、「気づき・振り返り」に限定。

- 認知の基盤構造 (学習の際に「自分の頭の中で何が起きているか」を理解する)

- モニタリング (学習中の自分を「監督」する力)

- 制御・調整 (モニタリング結果をもとに戦略を修正するプロセス)

- メタ認知的知識 (「学びについての知識」を持ち、それを使う)

- 反省と内省 (学習後に振り返り、次回につなげる)

④ Technique System(学習技術・知識)

目的:学びを定着させるための科学的アプローチを使いこなせるようになる

理論基盤:認知心理学(Ebbinghaus, Roedigerなど)、実証ベースの学習法

- 位置づけ:学びを「効率的に定着させる方法」

- 範囲:記憶法、アウトプット学習、間隔反復、能動学習など

- 排他性:ここでは「自己認識」や「習慣化」には触れず、純粋に「学習法そのもの」に集中。

- 情報処理技術 (情報を受け取る)

- 知識構造化技術 (構造化する)

- 記憶定着技術 (記憶に定着する)

- 応用・転移技術 (応用する)

⑤ Behavior System(行動・習慣)

目的:学びを毎日の行動に落とし込み、継続できるようになる

理論基盤:行動科学(BJ Fogg、James Clear)、習慣化理論

- 位置づけ:学習を「毎日の行動」に落とし込むプロセス

- 範囲:習慣形成、トリガー設計、ルーティン、報酬

- 排他性:「環境整備」に踏み込まず、あくまで「自分の行動設計」にフォーカス。

- 行動の分解・明確化

- トリガー(きっかけ)の設計

- 行動の一貫性・自動化

- 行動強化(報酬・フィードバック)

- 行動障害の最小化

- 行動の持続と再起動

⑥ Environment System(環境設計)

目的:集中・継続を助ける外的条件の整備をできるようになる

理論基盤:注意資源理論、行動経済学、刺激制御理論

- 位置づけ:学習を「外部から支える条件」

- 範囲:物理空間(机・図書館)、デジタル環境(スマホ対策)、人的リソース(仲間・指導者)

- 排他性:行動習慣と切り分けて「自分以外の要因(外部条件)」に限定。

- 物理環境 (勉強を行う「空間・場所・モノ」の設計)

- デジタル環境 (デバイスや情報の使い方を最適化する仕組み)

- 社会環境 (学習を支える人間関係やコミュニティ設計)

- 制度環境 (社会的な仕組みや制度を活用して学習を促進する)

- 資源環境 (学習を支える外部リソースの最適化)

- 情動環境 (感情を左右する「雰囲気」や「心理的安全性」)

ポイント

- Belief = 前提の枠組み

- Motivation = なぜやるか

- Cognition = どこまでできているかを測る

- Technique = どう勉強するか

- Behavior = どう続けるか

- Environment = どこで支えるか

システム間の関係性

- 循環構造:どこからでも変化が始まるが、最初に動かすと効果的なのは「Belief」と「Environment」。

- 双方向性:ほとんどの矢印は一方向ではなく双方向。行動が環境を変え、環境が信念を変えるように、全ては影響し合う。

- 実務応用:この因果フローを知ることで「ボトルネック特定→改善策適用→再評価」というPDCAを回しやすくなる。

各分野の優先順位

優先順位を理解することで、勉強の成果は格段に高まります。なぜなら、どこがボトルネックになっているかを見極め、最も効果的な場所に努力を集中できるからです。また、信念・環境・動機といった基盤から整えることで、モチベーションの波に左右されず、学びを安定的に継続できます。さらに、自分の成長段階を客観的に把握できるため、再現性の高い学習プロセスを構築し、他者への指導や応用にも活かせます。

1. 最優先(基盤をつくる)

- ① Belief System(信念・前提構造)

→「自分は伸びる」「やればできる」と思えなければ、どの技術も続きません。

→ 学習観の転換(点数のため→自己成長のため)が、全体の土台になります。 - ⑥ Environment System(環境設計)

→机の上にスマホが置きっぱなしで集中できない…では、どんな理論も無意味。

→「学べる環境を整える」のが最短で効く改善策です。

2. 中核(エンジンをつける)

- ② Motivation System(動機・目標設計)

→ 信念と環境が整っていても、動機が弱ければ行動は起きません。

→「何のために学ぶのか」を言語化し、短期~長期目標を階層化することが必須。

3. 実務レベル(運転技術を高める)

- ③ Cognition System(認知・メタ認知)

→「わかったつもり」を避け、進捗を客観的にチェックする力。

→ ここを整えると、効率の悪い勉強を早めに修正できます。 - ④ Technique System(学習技術・知識)

→ アウトプット学習・間隔反復など「科学的に効果のある勉強法」を実装する段階。

→ ただし技術だけを先に学んでも、信念・環境・動機が弱いと続きません。

4. 定着・自動化フェーズ

- ⑤ Behavior System(行動・習慣)

→ 小さな習慣を積み重ねて、自動で学べる状態を作る。

→ 行動科学に基づき「勉強が生活の一部」になることで、長期的に持続します。

優先順位まとめ(推奨フロー)

- Belief + Environment(土台づくり)

- Motivation(エンジン投入)

- Cognition + Technique(効果的に走る)

- Behavior(習慣化で自動運転)

ポイントは「どれか1つを極める」よりも「最も弱い部分を改善する」こと。

このモデルは循環型なので、ボトルネックを潰す順番で優先順位が変わるのも特徴です。

実践の必要度

実践の必要度を理解することで、努力の方向性と配分が明確になります。すべてを一律に頑張るのではなく、今の自分に最も必要な実践に集中できるため、無駄を減らして最小の労力で最大の効果を得られます。また、理論と行動のバランスを整え、知識を「わかる」から「できる」へと確実に定着させられます。さらに、主観や感情に左右されず、科学的に成長を設計できるため、停滞せずに継続的な上達が可能になります。

| システム | 情報として知るだけでOKか? | 理由 |

|---|---|---|

| ① Belief(信念・前提構造) | ❌ 知識だけでは変化しにくい | 信念は「知っている」だけでは変わらず、繰り返しの経験・自己対話・再解釈が必要 |

| ② Motivation(動機づけ) | ❌ 情報だけだと持続しない | モチベは一時的に上がっても、行動変化の仕組みを組み込まないと消える |

| ③ Cognition(認知能力・学習スキル) | ❌ 実践必須 | メタ認知や記憶術は練習なしでは定着しない |

| ④ Technique(学習技法) | ⭕ 情報でも可 | 手法は知識として知っておけば、必要なときに使える |

| ⑤ Behavior(行動管理・習慣化) | ❌ 実行なしでは意味がない | 習慣や時間管理は、試行錯誤の実践が不可欠 |

| ⑥ Environment(環境設計) | ⭕ 情報でも可 | 物理的・社会的環境の整え方は、知識があればすぐ適用可能 |

- 4(Technique)と6(Environment) → 情報中心の記事でもOK

- 1, 2, 3, 5 → 情報+「行動に落とすためのワーク・実践方法」まで必須

もし「情報として知っておけばいい」だけにすると、読者は読んだ瞬間は納得→行動しない→効果ゼロになりやすいです。

勉強力の論理構造の強み

「強み」を知ると全体像がよりクリアになります。以下ポイントごとに詳しく解説します。

1. 網羅性が高い

- 心理(信念・動機)、認知(メタ認知)、技術(学習法)、行動(習慣)、環境(外部条件)までカバーしている。

- 「勉強ができない理由」を 1つの要因に矮小化せず、全体像で把握できる のが大きな強み。

- 強み:勉強の課題を多面的に診断できる。

2. 構造的で整理されている

- 6分野をシステムとして切り分けているため、重複があっても「どの領域に属する話か」をラベルづけできる。

- 似た概念が散乱しがちな学習法情報を 「引き出し」に分けて収納するフレーム になっている。

- 強み:情報整理と理解がしやすい。

3. 実践に接続できる

- 各システムが「目的」「理論基盤」「構成要素」とセットで説明されているので、ただの概念で終わらない。

- チェックリスト・診断・改善プランなどに そのまま展開可能。

- 強み:机上の空論にならず、行動レベルに落とし込める。

4. 循環モデルである

- 「Beliefが動機を強化し、行動が環境を変え…」といった相互作用を明示している。

- 単線的な「勉強法の手順」ではなく、どこからでも改善を始められる柔軟性 がある。

- 強み:実生活にフィットしやすい。

5. 拡張性が高い

- 既存理論(成長マインドセット、自己決定理論、認知心理学、行動科学…)をベースにしているため、新しい理論や技術(例:AI学習ツール、ニューロサイエンスの知見)を追加しやすい。

- 強み:時代の変化に合わせてアップデートできる。

6. 優先順位づけができる

- 「Belief+Environmentが土台」「Motivationがエンジン」「Techniqueは後から」と段階構造がある。

- これによって「全部やらなきゃ」と思わずに どこから手をつけるか迷わない。

- 強み:実務で使いやすい行動指針になる。

7. 学習観の転換を促せる

- 単なる「勉強法ハック」ではなく、まず「信念」「価値観」を扱っている。

- これにより 短期的な成績アップよりも長期的な学びの自律 をめざせる。

- 強み:一過性ではなく「学び続ける力」を育てられる。

まとめ

勉強力の論理構造の強みをまとめると:

- 網羅性:勉強を妨げる要因を幅広くカバー

- 構造性:情報を整理しやすい

- 実用性:行動に直結しやすい

- 循環性:どこからでも改善できる

- 拡張性:新しい理論や技術を取り込みやすい

- 優先順位付け:実践の導入がしやすい

- 学習観重視:持続的な成長につながる

勉強力の論理構造の問題点と弱み

「問題点と弱み」を知ると全体像がよりクリアになります。以下ポイントごとに詳しく解説します。

1. 概念の重なり・境界の曖昧さ

- Belief(信念)と Motivation(動機) 「自分はできる」という信念と「何のためにやるか」という動機は密接に絡み合うため、実務上は切り分けが難しい。読者が混乱する可能性あり。

- Cognition(認知)と Technique(技術) 「メタ認知的に学習法を調整する」と「具体的な学習法を実行する」が循環しているので、実際には境界がぼやける。

- 弱み:分野を切り分けすぎると、実際の学習行動に即していないように見える。

2. 学習者の個別性を扱いにくい

- 個々人の 発達段階・文化的背景・学習スタイル が強く影響するが、このモデルでは「誰にでも当てはまる一般論」として提示されている。

- 特に「内発的動機」や「信念」は、家庭環境・社会環境から強い影響を受けるため、環境システムだけでは十分に補えない。

- 弱み:パーソナライズの余地をどう組み込むかが課題。

3. 実務上の適用の難しさ

- 6つのシステムを「全部整える」となると情報量が膨大で、学習者にとってハードルが高い。

- 「今の自分はどこを改善すべきか?」の診断をしないと、抽象的に感じられて実行に移せない。

- 弱み:診断・優先順位付けがないと、実践フェーズで迷子になる。

4. 動的変化の扱いが不足

- モデルは「システム間の循環性」を強調しているが、学習過程の時間的変化(短期→長期) が具体的に組み込まれていない。

- 例えば「受験期」「社会人のリスキリング」など、フェーズごとに重要度が変わるのに、その変化を読み取る仕組みが薄い。

- 弱み:時間軸・ライフステージの視点を欠く。

5. 外部要因(社会・制度)を取りこぼす

- モデルは「個人ができること」に強く寄っているが、実際の学習成果には 教育制度・社会的期待・経済的リソース が大きく関わる。

- Environment で多少触れてはいるが、家庭の経済格差や制度的制約までは十分に扱えない。

- 弱み:マクロな制約条件を軽視してしまう可能性。

6. 理論のアップデート問題

- モデルは心理学・学習科学に基づいているが、これらの領域は進化が早い。

- 例えば生成AIを用いた学習やニューロサイエンス的な発見などは枠組みに入っていない。

- 弱み:固定化するとすぐに「古いモデル」になってしまうリスク。

まとめ

勉強力の論理構造の問題点と弱みをまとめると:

- 境界が曖昧(システム同士が重なりやすい)

- 個人差を吸収しにくい(パーソナライズ不足)

- 実践に移しづらい(診断・優先順位付けがないと迷子)

- 時間的変化を反映しにくい(短期→長期の動きが抜ける)

- 社会的・制度的な制約を扱いきれない

- 理論アップデートに弱い(固定すると陳腐化しやすい)

まとめ

この記事は「勉強ができるようになる」を目的としたこのブログの軸になるものです。ここから各システムの事柄についての記事を派生する形で書いています。より具体的な内容が知りたい方はまずは各分野にある関連記事から読んでいただけると全体像がよりわかると思います。もし余力があるなら大前提の記事も読んでいただけると嬉しいです。